「今がある

あの人の

おかげ

みんなの

おかげ」

いつもこうしん堂ブログをお読みくださり

ありがとうございます。

火曜日には「お坊さんの1分説法」を公開していますので

ときどき目を通していただけると幸いです。

8月はお盆でばたばたとしており

ひと月お休みさせていただきましたが

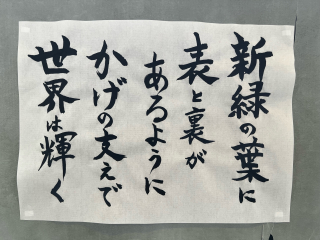

こうしん堂薬局の玄関に

毎月ひとことを書かせていただいております。

今月は、こんなことばにさせていただきました。

自分ひとりで生きている人はいなく

みんなのおかげさまで生きているのだと思います。

そして、誰しも恩人がいらっしゃるのではないかと思います。

今があるのはあの人のおかげだなと

感じることがあるかもしれません。

そして、よくよく考えてみると

その方だけでなく、

あの人にも、この人にも

お世話になっている と気づきます。

あの人のおかげであり、

そして、みんなのおかげで

この世の中を「共に生きている」んだと

そんな思いで、書かせていただきました。

今年は残暑きびしく、まだ本当に「すこし」ですが

涼しくなってきて、

色んなことに思いをはせやすくなったかと思います。

すこし涼しくなったな、過ごしやすくなったなと思ったら

「おかげさま」ということ(=みんなに支えられていること)

を一度考えてみていただければ幸いです。

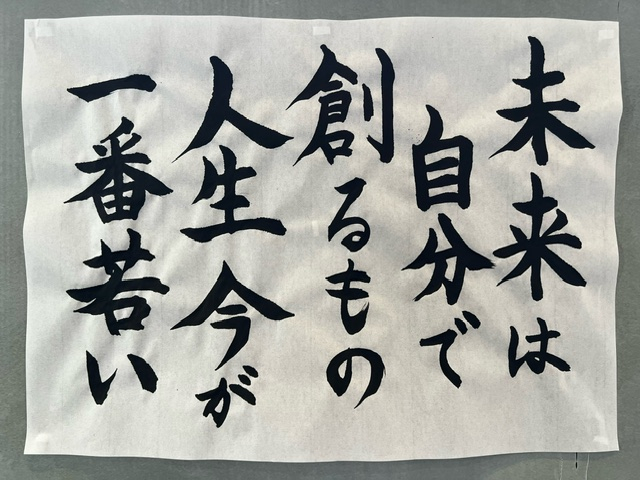

店頭でご確認ください。

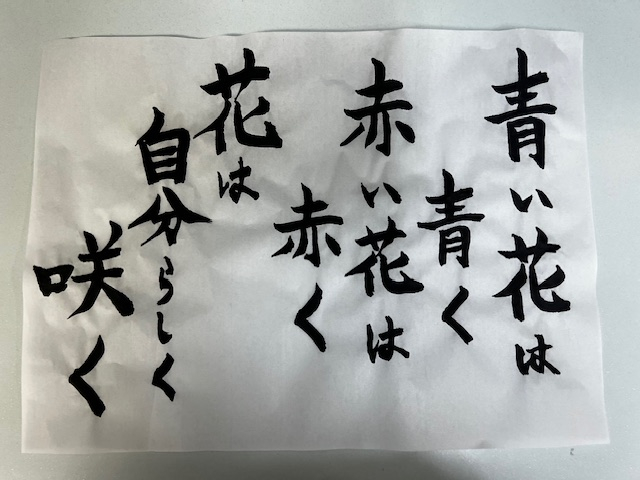

店頭でご確認ください。