いつもこうしん堂ブログ ホメオパシースペースClear Skyを

お読みいただきありがとうございます。

先日、映画 「海獣の子供」を観てきました!

題名からは想像できないくらい創大な内容でびっくりしました。

すべての生命はこんな感じでこの世にあらわれて

この世を去るときはこういう感じなのか・・・

わかっているのか、わかっていないのか自分でも

はっきり認識できないのですが

すごく深いと思いました。

「大事な約束は言葉では交わさない」

このセリフが時々出てきて

ドキッとしました。

言葉で表現しようとしたら

するりと抜けていくような体験が

時々あります。

本当に伝えたいことの半分も言葉にすると伝えられない

もどかしいですね

本当のことは

感じることなのかもしれません

目に見えるものだけではない何かを感じることが

どんな時も大切ですね

この映画は伝えきれない何かが目に見える形で

描かれているのではと思いました。

見終わってすぐまた観たくなりました(*^^*)

JR和歌山駅東口より徒歩1分。漢方相談・ホメオパシーを中心に、かかりつけ薬局として、自律神経失調・皮膚疾患・妊活・がんに伴う諸症状などの、ご相談をお受けしております。

和歌山県和歌山市太田1丁目13-8 エヌ・アイ・シービル1F

(JR和歌山駅東口すぐ)

営業時間 [月・火・水・金] 9:00~19:00

[木] 9:00~13:00

[土] 9:00~17:00

定休日 日・祝日

お問い合わせフォームはこちら

(JR和歌山駅東口すぐ)

営業時間 [月・火・水・金] 9:00~19:00

[木] 9:00~13:00

[土] 9:00~17:00

定休日 日・祝日

お問い合わせフォームはこちら

- トップページ

- >

- こうしん堂ブログ

チェック |

症状・疾患 |

会社概要 |

こうしん堂に隣接コインパーキングがございますのでご利用下さい。

ご購入いただきましたお客様には、ご滞在時間に応じた対応をさせて頂いております。

満車の際はお声かけ下さい。

|

頂けます  店頭でご確認ください。 店頭でご確認ください。 |

よい寄せられるご相談

■女性のお悩み■妊活「不妊・子宝」

■お肌トラブル・美容

■自己免疫疾患・橋本病・バセドウ

■癌「がん」

■消化器疾患

■痛みのご相談

■自律神経失調・メンタル

■呼吸器・耳鼻科・眼科疾患

■尿のトラブル

■生活習慣病

■その他

漢方相談・ホメオパシーセッション

通常、店内のご相談スペース【他のお客様と仕切られた場所】にて行っております。奥には、さらに個室相談スペースを設けております。ご希望の際は、お申し出下さい。

秋の夜長は・・・

言葉では伝えきれない何か

カテゴリ : [金]ホメオパシースペース 「Clear Sky」

2019-06-21 19:29:43

こどもと台所

カテゴリ : [月]管理栄養士の食事ノート

いつも「管理栄養士の食事ノート」をお読みくださり、ありがとうございます。

最近、素敵な本に出合いましたので、こちらで紹介させていただきます。

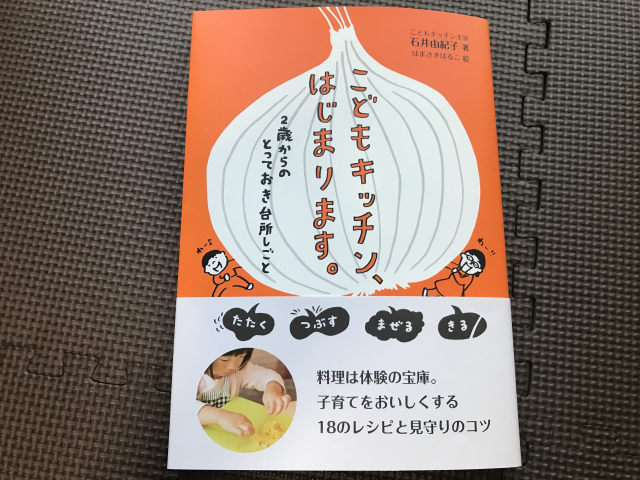

「こどもキッチン、はじまります。~2歳からのとっておき台所しごと~」

こどもキッチン主宰 石井由紀子 著 はまさきはるこ 絵

(発行所 太郎次郎社エディタス)

我が家の息子は最近台所しごとに興味深々です。

うちだけではなく、小さい子って台所が好きですよね。

台所にはたたいたり、つぶしたり、むいたり、混ぜたり、ちぎったり、、、小さい子の好きそうな動きがいっぱいです。大好きなお水もたくさん使います。

見たり、聞いたり、匂いをかいだり、味わったり、五感もフルに使います。

本には、、、

「自分を成長させてくれる魅力的な場所、それが子どもにとっての台所。

みずから成長したくてしかたのない子どもたちが台所にやってくる理由です、」

と書かれています。

たたく、つぶす、など作業によりレシピがわかれています。

小さい子向けの包丁や火を使わないレシピもあります。

大人が見守るコツ、手助けする作業、安全面など、簡単にわかりやすく説明されています。

子どもが自分でやらないで「見ている」ことを選んでもOK。

失敗も大歓迎。ゴールは作った料理を提供することではありません。

とにかく、やってみよう!やりたい!と身体がうずく本です。

少し話は脱線しますが、

先日、黒柳徹子さんの番組「徹子の部屋」で、家庭料理研究家の土井善晴さんが出演していました。

土井先生と言えば、こちらのブログでも著書「一汁一菜でよいという提案」を紹介させていただきました。

番組では徹子さんにお味噌汁を作ってふるまうのですが、それがとても斬新(?)でした。

まな板も使わず、具材の小さな包丁で野菜やキノコなどを切ったり、手でちぎったり。いりこもそのままお鍋へ入れます。

そして五分ほどぐつぐつ煮て、最後に卵を放り込んでいました。ワイルドです。。お世辞にもテレビ映えして美しいとは言えません。。

ですが、徹子さんはそれがすごくおいしかったそうです。

土井先生は、小学校低学年の子でも作れるよ、と。

お味噌汁とごはんを用意することが出来れば、極端な話、日本中の人が自分の食べるものをみんな自分でなんとかすることが出来るようになるんです、と。

現代はとにかく「ハレ」を追い求める風潮が強いですが、繰り返される日常のくらしのリズムの中で子どもの生きる力が作られていきます。

自分の暮らしやからだを守るちからは、自分のことを大切にする力にもつながると思います。

派手なものは何もありません、でも、

繰り返される日常の台所には、大切なことがたくさんつまっている、と教えてくれる本だと思います。

絵もとてもかわいい本でした。

最近、素敵な本に出合いましたので、こちらで紹介させていただきます。

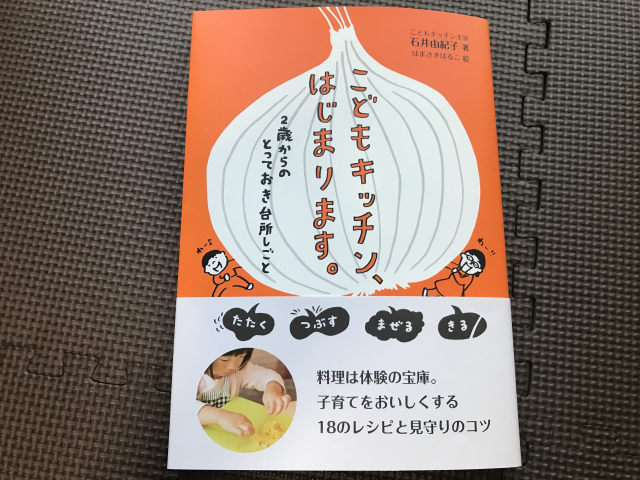

「こどもキッチン、はじまります。~2歳からのとっておき台所しごと~」

こどもキッチン主宰 石井由紀子 著 はまさきはるこ 絵

(発行所 太郎次郎社エディタス)

我が家の息子は最近台所しごとに興味深々です。

うちだけではなく、小さい子って台所が好きですよね。

台所にはたたいたり、つぶしたり、むいたり、混ぜたり、ちぎったり、、、小さい子の好きそうな動きがいっぱいです。大好きなお水もたくさん使います。

見たり、聞いたり、匂いをかいだり、味わったり、五感もフルに使います。

本には、、、

「自分を成長させてくれる魅力的な場所、それが子どもにとっての台所。

みずから成長したくてしかたのない子どもたちが台所にやってくる理由です、」

と書かれています。

たたく、つぶす、など作業によりレシピがわかれています。

小さい子向けの包丁や火を使わないレシピもあります。

大人が見守るコツ、手助けする作業、安全面など、簡単にわかりやすく説明されています。

子どもが自分でやらないで「見ている」ことを選んでもOK。

失敗も大歓迎。ゴールは作った料理を提供することではありません。

とにかく、やってみよう!やりたい!と身体がうずく本です。

少し話は脱線しますが、

先日、黒柳徹子さんの番組「徹子の部屋」で、家庭料理研究家の土井善晴さんが出演していました。

土井先生と言えば、こちらのブログでも著書「一汁一菜でよいという提案」を紹介させていただきました。

番組では徹子さんにお味噌汁を作ってふるまうのですが、それがとても斬新(?)でした。

まな板も使わず、具材の小さな包丁で野菜やキノコなどを切ったり、手でちぎったり。いりこもそのままお鍋へ入れます。

そして五分ほどぐつぐつ煮て、最後に卵を放り込んでいました。ワイルドです。。お世辞にもテレビ映えして美しいとは言えません。。

ですが、徹子さんはそれがすごくおいしかったそうです。

土井先生は、小学校低学年の子でも作れるよ、と。

お味噌汁とごはんを用意することが出来れば、極端な話、日本中の人が自分の食べるものをみんな自分でなんとかすることが出来るようになるんです、と。

現代はとにかく「ハレ」を追い求める風潮が強いですが、繰り返される日常のくらしのリズムの中で子どもの生きる力が作られていきます。

自分の暮らしやからだを守るちからは、自分のことを大切にする力にもつながると思います。

派手なものは何もありません、でも、

繰り返される日常の台所には、大切なことがたくさんつまっている、と教えてくれる本だと思います。

絵もとてもかわいい本でした。

2019-06-17 08:00:00

6月9日開局記念日を迎えて

カテゴリ : [水]漢方・薬膳こばなし

いつも、こうしん漢方・薬膳こばなし」を

お読み頂きありがとうございます。

6月9日に開局記念日を迎えることが出来ました。

6月9日は、なんの記念日か調べてみました。

・「ロック:ロックンロール」

・卵の日←漢字の雰囲気が6と9の並びに似ているから

と書かれていました。

・勾玉の日:上記と同じくイメージがとても似ています。

でも、とても漢方では大切な意味をもつ

陰陽を表しているのです。

・今上天皇陛下のご結婚記念日でもあります。

⇒平成時代に開局した「こうしん堂」

令和時代に大きく成長し、皆様に必要とされる薬局

になれるとうれしいな!!

とこんな感じで、いい日に開局できたなーと感じることが

できました。

皆様、令和のこうしん堂もよろしくお願い申し上げます。

ということで、本日はここまで

また、水曜日に・・・・

お読み頂きありがとうございます。

6月9日に開局記念日を迎えることが出来ました。

6月9日は、なんの記念日か調べてみました。

・「ロック:ロックンロール」

・卵の日←漢字の雰囲気が6と9の並びに似ているから

と書かれていました。

・勾玉の日:上記と同じくイメージがとても似ています。

でも、とても漢方では大切な意味をもつ

陰陽を表しているのです。

・今上天皇陛下のご結婚記念日でもあります。

⇒平成時代に開局した「こうしん堂」

令和時代に大きく成長し、皆様に必要とされる薬局

になれるとうれしいな!!

とこんな感じで、いい日に開局できたなーと感じることが

できました。

皆様、令和のこうしん堂もよろしくお願い申し上げます。

ということで、本日はここまで

また、水曜日に・・・・

2019-06-12 08:00:00

自分の方が賢いのだ

カテゴリ : [火]お坊さんの1分説法

おはようございます。

いつもブログ「お坊さんの1分説法」をお読みいただき

ありがとうございます。

今日は、ひとこと、

『法句経(ほっくきょう)』というお経に登場する

一文を紹介しようと思います。

「わが愚かさを悲しむ人あり。この人すでに愚者にあらず。

自らを知らずして、賢しと称するは愚中の愚なり。」

そのままですが訳してみると、

「自分の愚かさを悲しんでいる人がいる。

その人はすでに、愚か者ではない。

自分のことを客観的に見れずに、

私は賢いと言っている人こそが愚か者である。」

という意味です。

人はつい油断すると、

周りの人よりも自分が賢いと思ってしまいがちです。

大事なのは、そうではなく、自らの愚かさに気づくこと。

自らがどうしようもない存在であると認識することによって、

日々努力しよう、少しでも向上しようと思えるのだと思います。

自分が一番賢いのだ、と思っていると成長がありませんね。

この、まわりよりも自分が賢いように感じてしまう、

というのは、

人間誰しもが陥ってしまいやすい「バイアス」(=偏見、先入観)

だそうですので、

私自身もそうですし、お読みいただいているみなさんにも

ぜひ気をつけていただきたいことの一つだなと思います。

いつもブログ「お坊さんの1分説法」をお読みいただき

ありがとうございます。

今日は、ひとこと、

『法句経(ほっくきょう)』というお経に登場する

一文を紹介しようと思います。

「わが愚かさを悲しむ人あり。この人すでに愚者にあらず。

自らを知らずして、賢しと称するは愚中の愚なり。」

そのままですが訳してみると、

「自分の愚かさを悲しんでいる人がいる。

その人はすでに、愚か者ではない。

自分のことを客観的に見れずに、

私は賢いと言っている人こそが愚か者である。」

という意味です。

人はつい油断すると、

周りの人よりも自分が賢いと思ってしまいがちです。

大事なのは、そうではなく、自らの愚かさに気づくこと。

自らがどうしようもない存在であると認識することによって、

日々努力しよう、少しでも向上しようと思えるのだと思います。

自分が一番賢いのだ、と思っていると成長がありませんね。

この、まわりよりも自分が賢いように感じてしまう、

というのは、

人間誰しもが陥ってしまいやすい「バイアス」(=偏見、先入観)

だそうですので、

私自身もそうですし、お読みいただいているみなさんにも

ぜひ気をつけていただきたいことの一つだなと思います。

2019-06-11 07:46:36

①そろそろ梅雨入り②脂肪肝にご注意

カテゴリ : [水]漢方・薬膳こばなし

いつも、こうしん堂ブログ「漢方・薬膳こばなし」を

お読み頂きありがとうございます。

先日も、ご妊娠のご報告を頂きました。

本当に、うれしくて嬉しくてたまりません。

それと同時にひとまずほっとします。

さて、本日は梅雨入りを題名にさせて頂きました。

暑さと湿気の季節の養生については、先月のブログでも

書かせて頂いているので、ぜひご覧ください。

先日、勉強会にいって参りました。本当に多くの

お話を伺うことが出来ました。

その中で、NASH(ナッシュ):非アルコール性脂肪肝

について話題になっていました。

ご相談頂くことも増えているのでとても興味深くきかせて

頂きました。

アルコール性脂肪肝も含め、お悩みの方がおられましたら

一度こうしん堂にご相談下さい。

アルコール性のものは、もちろんアルコールを控えることが

大切です。

NASH(ナッシュ) は、アルコールではないとするとやはり

食事と何らかの形でもサポートが必要と考えます。

お一人で悩まず、何とかしたいなら、ぜひご相談下さい。

ということで、本日はここまで

また、水曜日に・・・・

お読み頂きありがとうございます。

先日も、ご妊娠のご報告を頂きました。

本当に、うれしくて嬉しくてたまりません。

それと同時にひとまずほっとします。

さて、本日は梅雨入りを題名にさせて頂きました。

暑さと湿気の季節の養生については、先月のブログでも

書かせて頂いているので、ぜひご覧ください。

先日、勉強会にいって参りました。本当に多くの

お話を伺うことが出来ました。

その中で、NASH(ナッシュ):非アルコール性脂肪肝

について話題になっていました。

ご相談頂くことも増えているのでとても興味深くきかせて

頂きました。

アルコール性脂肪肝も含め、お悩みの方がおられましたら

一度こうしん堂にご相談下さい。

アルコール性のものは、もちろんアルコールを控えることが

大切です。

NASH(ナッシュ) は、アルコールではないとするとやはり

食事と何らかの形でもサポートが必要と考えます。

お一人で悩まず、何とかしたいなら、ぜひご相談下さい。

ということで、本日はここまで

また、水曜日に・・・・

2019-06-05 09:00:00