おはようございます。

いつも、こうしん堂スタッフブログ「お坊さんの1分説法」に

目を通していただき、ありがとうございます。

すこし更新があいてしまい、申し訳ございません。

西日本豪雨災害に見舞われた被災者の方には

心よりお見舞い申し上げます。

今日は個人的な話なのですが、

実は先週、私が20代前半の頃、大変お世話になった

恩師がお亡くなりになりました。

大変エネルギッシュな方で、50歳近くも年上の方とは

思えないほど、会えば私がいつも元気をもらっていました。

その方は産業界に大変多くの功績を遺されておりますが、

仏教にも信仰が厚くおられ、

般若心経の写経を毎朝の日課にしておられ、

5千枚以上も写経をされておりました。

また、白隠禅師坐禅和讃の写経もされておりました。

坐禅和讃については私も専門外でありますので、

この機会に勉強して、近いうちにここでもご紹介させて

いただきたいと思っています。

これから僧侶の修行を積んでいこうとする私を

励ましてくださって、がんばれとよく言っていただきました。

本当にお世話になりました。

よく言っておられたのが、

「やってみなわからん、やったことしかのこらん」

という信条で、何ごとにも全力で活動されており、

また最後まで、その生きざまだったという話を

葬儀の際には伺いました。

私も、心の中にいてくださるその方に恥じない生き方を

していかないといけないなと改めて思ったところです。

個人的な話になってしまいましたが、

いつ、なにが起きても不思議ではない世の中です。

私も含めて、みなさん、どうぞ一日一日を大切に

過ごしていただければとおもいます。

JR和歌山駅東口より徒歩1分。漢方相談・ホメオパシーを中心に、かかりつけ薬局として、自律神経失調・皮膚疾患・妊活・がんに伴う諸症状などの、ご相談をお受けしております。

和歌山県和歌山市太田1丁目13-8 エヌ・アイ・シービル1F

(JR和歌山駅東口すぐ)

営業時間 [月・火・水・金] 9:00~19:00

[木] 9:00~13:00

[土] 9:00~17:00

定休日 日・祝日

お問い合わせフォームはこちら

(JR和歌山駅東口すぐ)

営業時間 [月・火・水・金] 9:00~19:00

[木] 9:00~13:00

[土] 9:00~17:00

定休日 日・祝日

お問い合わせフォームはこちら

- トップページ

- >

- こうしん堂ブログ

チェック |

症状・疾患 |

会社概要 |

こうしん堂に隣接コインパーキングがございますのでご利用下さい。

ご購入いただきましたお客様には、ご滞在時間に応じた対応をさせて頂いております。

満車の際はお声かけ下さい。

|

頂けます  店頭でご確認ください。 店頭でご確認ください。 |

よい寄せられるご相談

■女性のお悩み■妊活「不妊・子宝」

■お肌トラブル・美容

■自己免疫疾患・橋本病・バセドウ

■癌「がん」

■消化器疾患

■痛みのご相談

■自律神経失調・メンタル

■呼吸器・耳鼻科・眼科疾患

■尿のトラブル

■生活習慣病

■その他

漢方相談・ホメオパシーセッション

通常、店内のご相談スペース【他のお客様と仕切られた場所】にて行っております。奥には、さらに個室相談スペースを設けております。ご希望の際は、お申し出下さい。

秋の夜長は・・・

やってみなわからん

カテゴリ : [火]お坊さんの1分説法

2018-07-17 08:00:00

私のことば

カテゴリ : [火]お坊さんの1分説法

おはようございます。

いつもブログ「お坊さんの1分説法」を

お読みいただき、ありがとうございます。

昨日、大阪で大きな地震がありました。

被災された方に心よりお見舞い申し上げます。

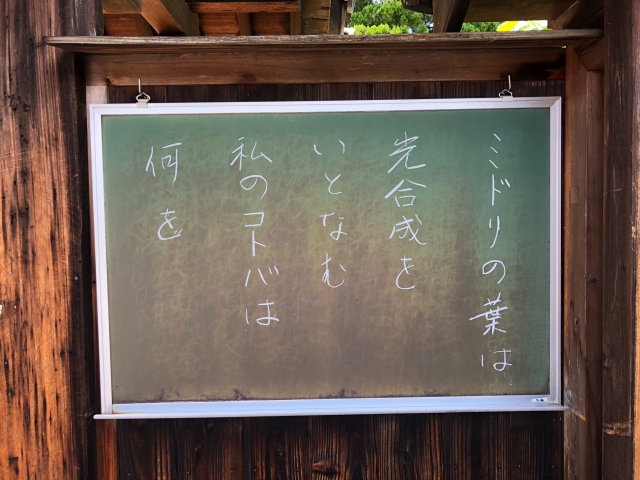

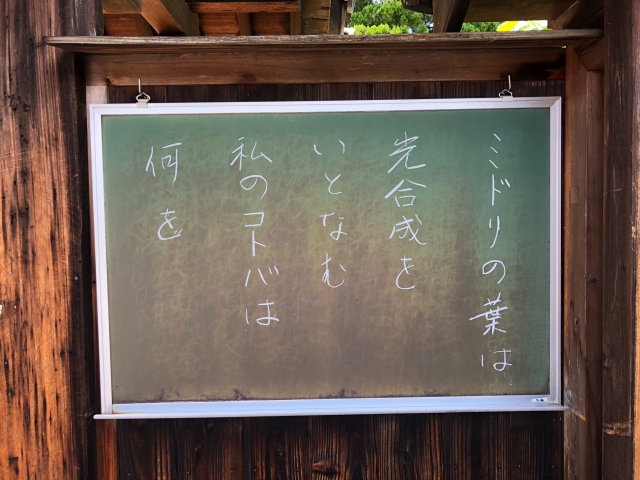

今日は、私の恩師の先生のお寺の掲示板より

とさせていただきます。

いつもブログ「お坊さんの1分説法」を

お読みいただき、ありがとうございます。

昨日、大阪で大きな地震がありました。

被災された方に心よりお見舞い申し上げます。

今日は、私の恩師の先生のお寺の掲示板より

とさせていただきます。

2018-06-19 08:00:00

仏性の育てかた まとめ

カテゴリ : [火]お坊さんの1分説法

おはようございます。

いつもブログ「お坊さんの1分説法」を

お読みいただき、ありがとうございます。

仏性の育てかたということで書かせていただいてきましたが、

このシリーズのまとめを書きたいと思います。

ここまで書いてきた話は、

時々このブログでも紹介させていただいている

このお経につながります。

仏教では過去に7人の仏がいたとされています。

(一番近代の仏はお釈迦さまです。)

その7人の仏が、口をそろえて同じことを教えている、

仏たち(過去の七仏)の共通の教えである

「七仏通誡偈(しちぶつつうかいげ)」

という、たった16文字のお経を紹介して

仏性シリーズを終わりたいと思います。

振り返りながら味わっていただければ幸いです。

「諸悪莫作(しょあくまくさ)

衆善奉行(しゅぜんぶぎょう)

自浄其意(じじょうごい)

是諸仏教(ぜしょぶっきょう)」

「諸悪莫作」

わるいことはするな。

三毒(貪・瞋・痴)におかされるな。

「衆善奉行」

いいことをせよ。

三学(戒・定・慧)を心がけよ。

よい習慣をたもて。

「自浄其意」

(すると)自らの心が清まるのだ。

(そうやって)自らの心を清めるのだ。

つまり、余勢のはたらきです。

「是諸仏教」

これが、もろもろの(7人の)仏の教えである。

いつもブログ「お坊さんの1分説法」を

お読みいただき、ありがとうございます。

仏性の育てかたということで書かせていただいてきましたが、

このシリーズのまとめを書きたいと思います。

ここまで書いてきた話は、

時々このブログでも紹介させていただいている

このお経につながります。

仏教では過去に7人の仏がいたとされています。

(一番近代の仏はお釈迦さまです。)

その7人の仏が、口をそろえて同じことを教えている、

仏たち(過去の七仏)の共通の教えである

「七仏通誡偈(しちぶつつうかいげ)」

という、たった16文字のお経を紹介して

仏性シリーズを終わりたいと思います。

振り返りながら味わっていただければ幸いです。

「諸悪莫作(しょあくまくさ)

衆善奉行(しゅぜんぶぎょう)

自浄其意(じじょうごい)

是諸仏教(ぜしょぶっきょう)」

「諸悪莫作」

わるいことはするな。

三毒(貪・瞋・痴)におかされるな。

「衆善奉行」

いいことをせよ。

三学(戒・定・慧)を心がけよ。

よい習慣をたもて。

「自浄其意」

(すると)自らの心が清まるのだ。

(そうやって)自らの心を清めるのだ。

つまり、余勢のはたらきです。

「是諸仏教」

これが、もろもろの(7人の)仏の教えである。

2018-06-12 08:00:00

仏性の育てかた その4

カテゴリ : [火]お坊さんの1分説法

おはようございます。

いつもブログ「お坊さんの1分説法」を

お読みいただき、ありがとうございます。

「仏性(ぶっしょう)」の育て方シリーズも終盤になってきました。

前回、「余勢(よせい)」の話を書きましたが、

お年寄りに席をゆずった後に残る「すがすがしさ」は、

またなにか人を助けよう、という行為につながっていく。

これはまさに「習慣」ですね。

逆に、1回悪いことをして、詐欺かなにかをしてうまくいった。

すると一度うまくいくとクセになってまたやってしまう。

これも「習慣」です。

その習慣は、他の人から見たら、まさにその人の「人格」。

「あいつはこういう奴や」ということになるわけです。

「仏性(仏になる性質)は人間みんなにある」

「仏教は行為によって心を清める教え」

「習慣が人格を形成していく」

ということをお話してきました。

つまりは、

「いい習慣を身に着けろ」ということになります。

次回、まとめを書かせていただこうと思います。

いつもブログ「お坊さんの1分説法」を

お読みいただき、ありがとうございます。

「仏性(ぶっしょう)」の育て方シリーズも終盤になってきました。

前回、「余勢(よせい)」の話を書きましたが、

お年寄りに席をゆずった後に残る「すがすがしさ」は、

またなにか人を助けよう、という行為につながっていく。

これはまさに「習慣」ですね。

逆に、1回悪いことをして、詐欺かなにかをしてうまくいった。

すると一度うまくいくとクセになってまたやってしまう。

これも「習慣」です。

その習慣は、他の人から見たら、まさにその人の「人格」。

「あいつはこういう奴や」ということになるわけです。

「仏性(仏になる性質)は人間みんなにある」

「仏教は行為によって心を清める教え」

「習慣が人格を形成していく」

ということをお話してきました。

つまりは、

「いい習慣を身に着けろ」ということになります。

次回、まとめを書かせていただこうと思います。

2018-05-29 09:00:00

仏性の育てかた その3

カテゴリ : [火]お坊さんの1分説法

おはようございます。

いつもブログ「お坊さんの1分説法」を

お読みいただき、ありがとうございます。

今日も「仏性(ぶっしょう)」の育て方シリーズです。

前回、戒を持(たも)つことで、定、慧へとつながる

という話を書きましたが、

「戒」とは、サンスクリット語

(仏教発祥当時のことばです)で、

「シーラ」といいますが、

この「シーラ」とは「習慣」という意味です。

「習慣が人格をつくる」とよく言いますが、

これは仏教由来だと言われています。

仏教は、「行為(行い)によって、心を清めていく教え」

だと言われていますが、

行いを1つすると、

その行為自体は一瞬で終わりますが、そこには「余勢(よせい)」

というものが残ります。

たとえば、お年寄りに席をゆずったとします。

そのこと自体は一瞬で終わりますが、

なにか、すがすがしい気持ち、または多少の

照れくささ、みたいなものが残ります。

それが「余勢」です。

反対に、お金が落ちていて、

交番に届けずにだまって財布に入れる。

するとなにか周りの目が気になる、

ちょっと気分がよくなかったりします。

それが「余勢」です。

この「余勢」は、次の瞬間からの「私」のあり方に

影響していきます。

これが結構大事なポイントだと思っています。

続きはまた次回に。

いつもブログ「お坊さんの1分説法」を

お読みいただき、ありがとうございます。

今日も「仏性(ぶっしょう)」の育て方シリーズです。

前回、戒を持(たも)つことで、定、慧へとつながる

という話を書きましたが、

「戒」とは、サンスクリット語

(仏教発祥当時のことばです)で、

「シーラ」といいますが、

この「シーラ」とは「習慣」という意味です。

「習慣が人格をつくる」とよく言いますが、

これは仏教由来だと言われています。

仏教は、「行為(行い)によって、心を清めていく教え」

だと言われていますが、

行いを1つすると、

その行為自体は一瞬で終わりますが、そこには「余勢(よせい)」

というものが残ります。

たとえば、お年寄りに席をゆずったとします。

そのこと自体は一瞬で終わりますが、

なにか、すがすがしい気持ち、または多少の

照れくささ、みたいなものが残ります。

それが「余勢」です。

反対に、お金が落ちていて、

交番に届けずにだまって財布に入れる。

するとなにか周りの目が気になる、

ちょっと気分がよくなかったりします。

それが「余勢」です。

この「余勢」は、次の瞬間からの「私」のあり方に

影響していきます。

これが結構大事なポイントだと思っています。

続きはまた次回に。

2018-05-22 09:00:00