おはようございます。

最近、悲しいというよりも奇妙なニュースが世の中を騒がせています。

人を殺してみたかった、などという言葉は、

最近では、時々は聞くようになってしまっています。

いのちの大切さ、ということについては、取り上げるまでもないことですが、

私たちのいのちには、かぞえられない数のいのちが関わっています。

自分のご先祖だけではなく、友人、職場の仲間、

取引先、近所の人、いつも買い物するお店の人、

また、いただいている食材となる、動植物もそうです。

今日はまずは、ご先祖のことを考えてみたいと思います。

自分の親は2人います。その親にも親が2人います。

そうやって数えていくと、10代さかのぼれば、1024人になります。

その1人でも欠けたら、今のあなたは存在しないことになります。

20代さかのぼれば、 104万人です。

その当時の日本の人口がどれくらいかわかりませんが、

どの人が1人いなかったとしても、今のあなたは存在していないかもしれません。

先週すこし触れた、ご縁とはそういうことで、

私たちは、他人がいないと生きていけないし、

その前に、存在すらしていないかもしれない。

つまり、運命共同体にあるのです。

自分も、まわりも、大切にすることが、

自分の、まわりの幸せにつながるのは言うまでもありません。

今日はすこしいのちの話をさせていただきました。

JR和歌山駅東口より徒歩1分。漢方相談・ホメオパシーを中心に、かかりつけ薬局として、自律神経失調・皮膚疾患・妊活・がんに伴う諸症状などの、ご相談をお受けしております。

和歌山県和歌山市太田1丁目13-8 エヌ・アイ・シービル1F

(JR和歌山駅東口すぐ)

営業時間 [月・火・水・金] 9:00~19:00

[木] 9:00~13:00

[土] 9:00~17:00

定休日 日・祝日

お問い合わせフォームはこちら

(JR和歌山駅東口すぐ)

営業時間 [月・火・水・金] 9:00~19:00

[木] 9:00~13:00

[土] 9:00~17:00

定休日 日・祝日

お問い合わせフォームはこちら

- トップページ

- >

- こうしん堂ブログ

チェック |

症状・疾患 |

会社概要 |

こうしん堂に隣接コインパーキングがございますのでご利用下さい。

ご購入いただきましたお客様には、ご滞在時間に応じた対応をさせて頂いております。

満車の際はお声かけ下さい。

|

頂けます  店頭でご確認ください。 店頭でご確認ください。 |

よい寄せられるご相談

■女性のお悩み■妊活「不妊・子宝」

■お肌トラブル・美容

■自己免疫疾患・橋本病・バセドウ

■癌「がん」

■消化器疾患

■痛みのご相談

■自律神経失調・メンタル

■呼吸器・耳鼻科・眼科疾患

■尿のトラブル

■生活習慣病

■その他

漢方相談・ホメオパシーセッション

通常、店内のご相談スペース【他のお客様と仕切られた場所】にて行っております。奥には、さらに個室相談スペースを設けております。ご希望の際は、お申し出下さい。

秋の夜長は・・・

運命共同体

カテゴリ : [火]お坊さんの1分説法

2015-03-10 08:00:00

ご縁を大切に

カテゴリ : [火]お坊さんの1分説法

先日、家族で見ていた、

香川照之さんの出ているテレビドラマに、

病院嫌いのがんこ親父が、

体の調子が悪いのに、家族の忠告を聞かず

検査を受けに行かない。

結果、手遅れになるというシーンがありました。

よく、「オレの体だから、どうなったって勝手じゃないか」

とおっしゃる人がいます。

しかし、団体行動などの場面ではわかりやすいのですが、

仲間の誰かが体調を崩すと、

どうしても周りに影響しますね。

一人の健康・不健康が全員に影響を及ぼすことになります。

当然、団体行動に限らず、

家庭でも職場でも、

一人の健康・不健康、幸福・不幸が

他の人たちに影響します。

職場に一人、むすっとした顔の人がいると、

まわりが、「あれ、なんか変なこと言ったかな」

と気にするかもしれません。

反対に、ニコニコした笑顔でいると、

まわりにいる人もなにか幸せな気分になる

ということがよくあります。

仏教でいう「ご縁」とは、

このように、人は一人で生きているのではなく、

お互いに影響しながら生きているのだ

ということを示しています。

ご縁を大切にしましょう、とよく言いますが、

「ご縁を大切にする」とは、

まわりの人だけではなく、

自分自身を大切にすることでもある

のではないかとおもいます。

香川照之さんの出ているテレビドラマに、

病院嫌いのがんこ親父が、

体の調子が悪いのに、家族の忠告を聞かず

検査を受けに行かない。

結果、手遅れになるというシーンがありました。

よく、「オレの体だから、どうなったって勝手じゃないか」

とおっしゃる人がいます。

しかし、団体行動などの場面ではわかりやすいのですが、

仲間の誰かが体調を崩すと、

どうしても周りに影響しますね。

一人の健康・不健康が全員に影響を及ぼすことになります。

当然、団体行動に限らず、

家庭でも職場でも、

一人の健康・不健康、幸福・不幸が

他の人たちに影響します。

職場に一人、むすっとした顔の人がいると、

まわりが、「あれ、なんか変なこと言ったかな」

と気にするかもしれません。

反対に、ニコニコした笑顔でいると、

まわりにいる人もなにか幸せな気分になる

ということがよくあります。

仏教でいう「ご縁」とは、

このように、人は一人で生きているのではなく、

お互いに影響しながら生きているのだ

ということを示しています。

ご縁を大切にしましょう、とよく言いますが、

「ご縁を大切にする」とは、

まわりの人だけではなく、

自分自身を大切にすることでもある

のではないかとおもいます。

2015-03-03 08:00:00

尊いのは・・・

カテゴリ : [火]お坊さんの1分説法

おはようございます。

今日は、私の好きな仏教詩人である、

坂村真民(さかむらしんみん)さんという方の

「尊いのは足の裏である」という

詩を紹介させていただきます。

なにかを感じていただければと思います。

「尊いのは足の裏である」

尊いのは頭でなく

手でなく

足の裏である

一生 人に知られず

一生 きたない処と接し

黙々として

その努めを果たしてゆく

足の裏が教えるもの

しんみんよ

足の裏的な仕事をし

足の裏的な人間になれ

頭から光がでる

まだまだだめ

額から光がでる

まだまだいかん

足の裏から光がでる

そのような方こそ

本当に偉い人である

今日は、私の好きな仏教詩人である、

坂村真民(さかむらしんみん)さんという方の

「尊いのは足の裏である」という

詩を紹介させていただきます。

なにかを感じていただければと思います。

「尊いのは足の裏である」

尊いのは頭でなく

手でなく

足の裏である

一生 人に知られず

一生 きたない処と接し

黙々として

その努めを果たしてゆく

足の裏が教えるもの

しんみんよ

足の裏的な仕事をし

足の裏的な人間になれ

頭から光がでる

まだまだだめ

額から光がでる

まだまだいかん

足の裏から光がでる

そのような方こそ

本当に偉い人である

2015-02-24 08:00:00

青い子は青く

カテゴリ : [火]お坊さんの1分説法

おはようございます。

今日は、教育の話を書きたいと思います。

と言っても、本で読んだ話ですが。

その話は、「保育園の園長から聞いた話である。」と始まります。

彼女の保育園に、自閉症の子が入ってきたそうです。

保育園では、みんなでその子のお世話をし、

その子は自閉症が治って元気に学校に行けるようになりました。

保育が成功したのだ、と彼女は思いました。

誇らしい気持ちになるのは当然です。

ところが、その翌年、目の不自由な子が入園してきました。

生まれつき目が見えず、いくら手術をしても、

目が見えるようにはなりません。

そのとき、彼女は、いったい何が保育なのかがわからなくなったといいます。

もしも、自閉症の子の自閉症を治すのが保育であれば、

目の見えない子は目が見えるようにしてあげるのが保育になります。

しかし、その子は、どんなにしても目が見えるようにはなりません。

彼女は悩んだ末、1つの結論に達しました。

自閉症の子の自閉症を治すのが保育ではない。

自閉症の子を、自閉症のまま幸せにしてあげることが保育なのだ。

目の不自由な子は、目の不自由なまま幸せにしてあげることが保育なのだ、と。

私たちがよくおとなえする『阿弥陀経(あみだきょう)』というお経には

「青色青光 黄色黄光 赤色赤光 白色白光」

(しょうしきしょうこう おうしきおうこう

しゃくしきしゃっこう びゃくしきびゃっこう)

と出てきます。

青い子は青く、黄色い子は黄色く、

赤い子は赤く、白い子は白く光らせるのが教育なんだなあ

と気づかされる話でした。

今日は、教育の話を書きたいと思います。

と言っても、本で読んだ話ですが。

その話は、「保育園の園長から聞いた話である。」と始まります。

彼女の保育園に、自閉症の子が入ってきたそうです。

保育園では、みんなでその子のお世話をし、

その子は自閉症が治って元気に学校に行けるようになりました。

保育が成功したのだ、と彼女は思いました。

誇らしい気持ちになるのは当然です。

ところが、その翌年、目の不自由な子が入園してきました。

生まれつき目が見えず、いくら手術をしても、

目が見えるようにはなりません。

そのとき、彼女は、いったい何が保育なのかがわからなくなったといいます。

もしも、自閉症の子の自閉症を治すのが保育であれば、

目の見えない子は目が見えるようにしてあげるのが保育になります。

しかし、その子は、どんなにしても目が見えるようにはなりません。

彼女は悩んだ末、1つの結論に達しました。

自閉症の子の自閉症を治すのが保育ではない。

自閉症の子を、自閉症のまま幸せにしてあげることが保育なのだ。

目の不自由な子は、目の不自由なまま幸せにしてあげることが保育なのだ、と。

私たちがよくおとなえする『阿弥陀経(あみだきょう)』というお経には

「青色青光 黄色黄光 赤色赤光 白色白光」

(しょうしきしょうこう おうしきおうこう

しゃくしきしゃっこう びゃくしきびゃっこう)

と出てきます。

青い子は青く、黄色い子は黄色く、

赤い子は赤く、白い子は白く光らせるのが教育なんだなあ

と気づかされる話でした。

2015-02-17 08:00:00

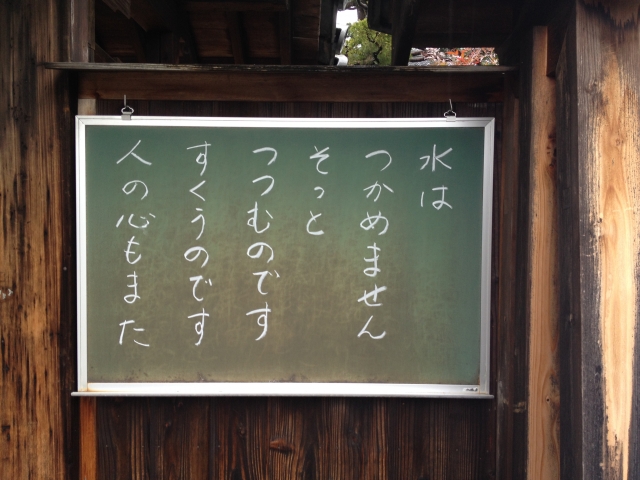

水は・・・

カテゴリ : [火]お坊さんの1分説法

おはようございます。

今日は時間がなくてこれだけなのですが、

先日、私を指導してくださっています先生のお寺に

挨拶に伺った時の、お寺の掲示板の写真です。

人の心をつかむことは大変難しいことです。

けれど、そっと包み込むことなら、誰にでもできることだと思います。

私自身、お坊さんとしての目指す姿であるように感じたので、

載せさせていただきました。

2015-02-10 07:54:37